地元で行われる町内会や自治会のお祭りにおいて、寄付の要請がある場合があります。

どれくらいの金額を寄付すべきか、また、どのような祝儀袋を選ぶべきかは、多くの人が迷うところです。

この記事では、そんな町内会や自治会が主催するお祭りへの寄付金の目安と、寄付に適した袋の種類やその表書きについて解説します。

地元の祭りに対する寄付金(祝儀)の適切な額

寄付は必須か?

寄付や祝儀は義務ではなく、あくまで個人の自由な判断に基づきます。

一部の地域では、事前に定められた額の寄付が一般的な場合もありますが、明確な決まりがない限り、寄付は強制されるものではありません。

しかし、多くの住民が寄付に参加している場合は、共同体としての一体感を大切にするためにも、寄付を考慮することが望ましいでしょう。

地域の行事における寄付を控えると、後々周囲との関係がギクシャクする可能性もあるので、その点には注意が必要です。

地元の祭りにおける一般的な寄付金額

各地域で行われるお祭りに対する寄付金の適切な金額は、場所や状況により異なりますが、通常は1,000円から10,000円が目安となっています。

家庭、商業施設、企業など寄付する主体に応じて、金額が変動することもあります。

近隣の人々や町内会の役員(班長、地区長など)に相談し、どれくらいの金額が適切かを確認することが推奨されます。

地域によっては、家庭ごとの寄付金額が事前に決められていることも少なくありません。

寄付金額に関しては、他の住民と合わせることで後のトラブルを避けることができます。

明確な金額のルールがなければ、自分の財布事情に合わせた範囲内での寄付が良いでしょう。

毎年行われる祭りの場合、一度寄付すると次年度も同様に寄付を求められることがあります。

私の経験では、実家が町内会の寄付を毎年行っており、1,000円を包んでいます。

一度寄付を始めると毎年の習慣になることが多いため、最初から無理のない範囲で寄付することをお勧めします。

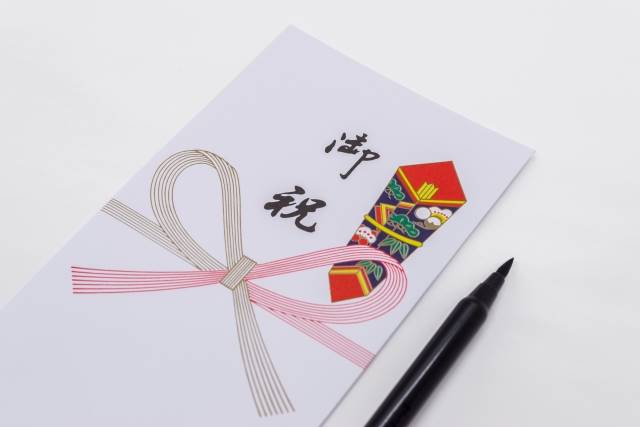

お祭りでの寄付時に使う祝儀袋とその表書き

適切な祝儀袋の選び方

地域のお祭りへの寄付には、赤と白の水引がついた蝶結びの形をした祝儀袋を使用することが一般的です。

祝儀袋には様々な種類がありますが、1万円以下の寄付の場合は、印刷された水引のシンプルな祝儀袋を選ぶことをお勧めします。

寄付金額に対して豪華すぎる袋は不釣り合いに見えてしまう可能性があります。

寄付をする際は、できれば新札を用意すると良いでしょう。

新札が手に入らない場合は、なるべくきれいで折り目のない紙幣を選んでください。

紙幣を祝儀袋に入れる際は、人物の顔が描かれた面が袋の正面にくるように注意しましょう。

ご祝儀袋の表書きのマナー

ご祝儀袋の表書きは、毛筆や筆ペンを使って楷書で丁寧に書くのが基本です。

ボールペンや万年筆の使用は避け、適切な筆記具を選ぶことが大切です。

表書きの文言は状況に応じて変わります。

「奉納」や「御寄進」と記載します。

「御祝儀」「御祝」「花代」などが一般的です。

フルネームは下段に記し、上段より少し小さい文字でバランスを取ります。

文字の大きさや配置は全体の調和を考えて決めましょう。

中袋付きのご祝儀袋を使用する場合、中袋の表には金額を、上部には住所と氏名を記入します。

中袋がない場合でも、裏面に「金○○円」と金額を明記すると良いでしょう。

まとめ

地域の祭りへの寄付は地域ごとに習慣が異なるため、不明な点は近隣の住民や町内会の役員に相談することが推奨されます。

他の住民と同様に寄付を行うことで、地域コミュニティへの良い印象を与えることができます。