保育園や幼稚園を卒園後は、小学校の入学まで2週間ほどの間が空いています。

そこで先輩ママさんたちに、卒園後から小学校入学までどのように過ごされてきたのかについて、いくしぇあ運営事務局で独自調査を行い、アンケートに答えて頂きました。

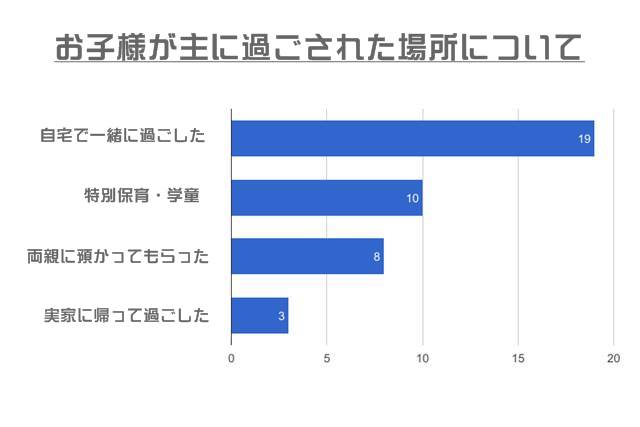

お子様はどこで過ごされたのかをまとめてみますと、下記のような結果となりました。

自宅で一緒に過ごされた方がもっとも多かったのですが、中には、預けることができず仕事を休んで過ごされた方も。

2番目に多かったのは、共働きで仕事を休むことができないご家庭だと、3月末まで特別保育、4月から学童を利用されている方が多いようです。

3番目もお仕事の関係で両親に預けられる方、4番目が実家に帰って過ごされたという方となりました。

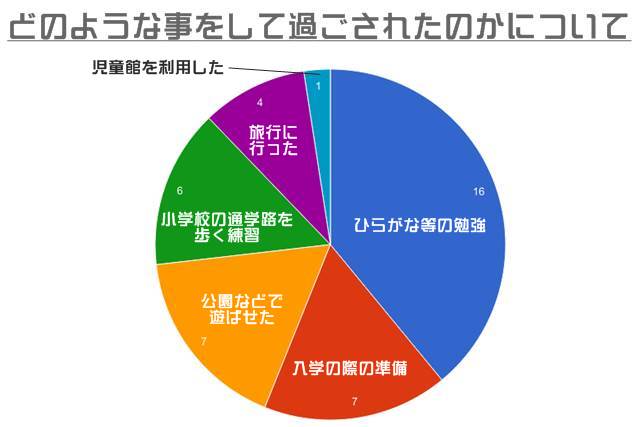

次に、小学校入学までどのような事をして過ごされたのかをまとめてみますと、下記のような結果となりました。

ひらがなや計算などの問題などを事前にされている方がもっとも多かったです。

次に入学の際の準備、公園で遊ぶ、通学路を歩く練習と続いています。

先輩ママさんに答えて頂いた体験談の詳細については、下記にご紹介させて頂きます。

自宅で一緒に過ごされた方

[su_box title=”遊戯さん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 私の子供が卒園式を迎えて無事に卒園した時は、小学校の入学式まで少し時間がありましたので、空いてる時間に子供のランドセルを見にいき、どれがいいかなどを子供と一緒に決めておりました。

私の子供が卒園式を迎えて無事に卒園した時は、小学校の入学式まで少し時間がありましたので、空いてる時間に子供のランドセルを見にいき、どれがいいかなどを子供と一緒に決めておりました。

また小学校に行くのに必要な筆記用具や運動履や中ばきなどを、子供と一緒に決めて買っておりました。

また少しの時間でありましたが、子供との触れ合いを大切にしたいと思い、家族と卒園旅行と題して近場ですが旅行に行っておりました。

入学式まで少しの期間があったほうが、小学校の準備や子供との触れ合いの時間が取れて良いと思います。

[/su_box]

[su_box title=”ゆかりさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 卒園したので、もう使わない保育園での持ち物の整理・処分を子供としました。

卒園したので、もう使わない保育園での持ち物の整理・処分を子供としました。

そして小学校入学に向けての物を一緒に揃えました。文房具から制服、子供部屋に使うインテリアまで。全ての作業に立ち会わせることによって本人にも自覚が芽生えるのでは?と思います。

それと平行してひらがなや足し算の勉強を毎日2ページずつとか、一定量を毎日する習慣をつけていきました。[/su_box]

[su_box title=”さなママさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 我が子は幼稚園に通っておりましたが、幼稚園では、ひらがなの練習などは教えない幼稚園だった為、ひらがなが読めるようにしておくことと、ひらがなが書けるように入学式までに少し練習しました。

我が子は幼稚園に通っておりましたが、幼稚園では、ひらがなの練習などは教えない幼稚園だった為、ひらがなが読めるようにしておくことと、ひらがなが書けるように入学式までに少し練習しました。

あとは、ランドセルを背負わせながら、小学校の道のりを歩く練習をお友達としました。

入学式前までに、通学路を歩く練習をしておいた事は、入学後にスムーズに登校できたので、とても良かったと思っています。[/su_box]

[su_box title=”ちいこさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 毎日、ゲームで遊んだり、DVDを見て過ごしたりしていました。

毎日、ゲームで遊んだり、DVDを見て過ごしたりしていました。

それ以外では、晴れた日には公園に連れていって、外遊びをさせることが多かったです。

友達との遊びの約束は特にしていなかったので、家庭で過ごすことが多かったと思います。[/su_box]

[su_box title=”にゃごにゃごさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 家にいて生まれたばかりの弟の世話をしてくれたり、おばあちゃんと通学路を毎日散歩していました。

家にいて生まれたばかりの弟の世話をしてくれたり、おばあちゃんと通学路を毎日散歩していました。

ランドセルをしょってみたり手提げに絵本を入れてみたり、自分の文房具を眺めてはしまい、小学校で使う用品を何かしら触っていました。[/su_box]

[su_box title=”ゆきさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 卒園式から少し長い春休みに入り一年生になる準備をして過ごしました。

卒園式から少し長い春休みに入り一年生になる準備をして過ごしました。

新しい水色のランドセルをしょってみたり筆箱やファイルを何度も見たり入学式までの間ワクワクして過ごしていました。

一年生になったら勉強を頑張ると張り切っていました。[/su_box]

[su_box title=”eriさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 小学校に上がるとほとんどの子が読み書きができるようなので、授業についていけるように勉強に力を入れました。

小学校に上がるとほとんどの子が読み書きができるようなので、授業についていけるように勉強に力を入れました。

学研やくもんなどの参考書を簡単なものですが、毎日少しずつやらせることで空白期間を有効に使いました。

もちろん遊びも行いますが、せっかくの期間なので少し机に向かう練習をさせました。[/su_box]

[su_box title=”はなはなさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 小学校のお勉強のために、ひらがな、かたかなの練習一緒にしたりしました。

小学校のお勉強のために、ひらがな、かたかなの練習一緒にしたりしました。

数字に強くなってもらいたいと思い、そろばんを習わせたりもしました。

学校に入り困らないように通学路を歩いてみました。早寝早起きの練習もしました。[/su_box]

[su_box title=”ここにこさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 幼稚園を卒業後 、私の娘は小学生になる練習として毎日読み書きの練習や足し算、引き算の練習をしていました。

幼稚園を卒業後 、私の娘は小学生になる練習として毎日読み書きの練習や足し算、引き算の練習をしていました。

他にも時計を読む練習など、小学生になって勉強が始まってもついていけるように、準備期間として空白期間を活用しました。[/su_box]

[su_box title=”てにーさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 私がパートで子供が休みの間は休暇を頂いております。

私がパートで子供が休みの間は休暇を頂いております。

家で過ごしたり、お友だちや自分の家に招き遊んでいたり、習い事の英会話のレッスンを増やし学びの場を増やしたりしていました。

旦那の休み(週末)とかは家族で出掛けたり、祖父祖母に孫の顔を見せになどして、入学式まで時間を過ごしました。[/su_box]

[su_box title=”あきさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] ランドセルを背負うことをとても楽しみにしていました。

ランドセルを背負うことをとても楽しみにしていました。

小学校に入ってからでは遅いと思ったため、平仮名片仮名の練習をさせていたところ字を書くことを好きになり、この空白期間ではおもちゃで遊ぶだけでなく、文字を書く遊びなどをして過ごしている時間も多かったです。[/su_box]

[su_box title=”六花さん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 短期の水泳教室に入りましたが、4日間で終了したので、残りは近所の公園遊びやおうち遊びなど、普段の休日と同じように過ごしました。

短期の水泳教室に入りましたが、4日間で終了したので、残りは近所の公園遊びやおうち遊びなど、普段の休日と同じように過ごしました。

1回だけ通学路の確認と練習に、弟と私と3人で出かけました。長いようでしたがあっという間の時間でした。[/su_box]

[su_box title=”ぱじばはさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 学校の授業の先取り学習と読書、畑や庭の手伝いをさせていました。

学校の授業の先取り学習と読書、畑や庭の手伝いをさせていました。

近くに良い学習塾がなかったので、教科書準拠の分かりやすく簡単で薄い問題集を購入し、毎日決めたページを解かせていました。採点と直しの指導は、毎晩寝る前に両親か祖父母の誰かがやっていました。また、休日には、一緒に書店へ行って本を買い与えていました。家では、大人と一緒に読んだり一人で読んでもらったりしていました。

晴れた日には、畑や庭の手入れに参加させて、自然の生き物に触れさせました。

特に厳しいことはせず、本人の出来る事を重点にのびのびとさせていましたが、入学後つまづいて落ち込むことがなかったので、良かったのではないかと思っています。

特に、本と自然に触れる経験は、視野を広く持って物事を考える際の力になっているようで、私たち大人もこうした経験を今後も積み重ねていかねばならないと、今日も反省しています。[/su_box]

[su_box title=”まゆさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 幼稚園の卒園式から小学校の入学式までは一週間位あったのですが、暇だったので普段はあまり行かなかった近所の公園へよく遊びに行きました。

幼稚園の卒園式から小学校の入学式までは一週間位あったのですが、暇だったので普段はあまり行かなかった近所の公園へよく遊びに行きました。

幼稚園が自宅から離れた場所にあったので、通っていた幼稚園からは同じ小学校に来るお友達が二人しか居ませんでした。

お友達が出来るまでは少し寂しいのかなと心配していたのですが、息子は近所の公園で、出会う子達に僕1年生になるの!と言って回り、学校に入学する前に同級生を見つけ、毎日のように数人で遊びました。

親同士も顔見知りになれて、とても有意義に過ごせた一週間でした。子供同士って本当に仲良くなるのが早くてうらやましい位です。

[/su_box]

[su_box title=”まなさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] うちは夫婦ともに実家が県外にあるので、普段はなかなか帰ることができません。そのため、長期休みになると、両親が家に来て泊まって行くことが多いです。

うちは夫婦ともに実家が県外にあるので、普段はなかなか帰ることができません。そのため、長期休みになると、両親が家に来て泊まって行くことが多いです。

保育園の卒園式が終わった次の日から、両親が泊まりに来て、父親は1泊で帰りましたが、母親は1週間ほど泊まってくれました。

その後は義母が泊まりに来て、小学校の入学式の2日前までいました。私も仕事があるのであまり子供の相手ができませんでしたが、両親のおかげで子供もとても楽しんで過ごすことができました。[/su_box]

[su_box title=”猫娘さん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 小学校入学に向けて、算数や漢字のドリルを本屋で買って一日に一時間くらいは毎日してました。

小学校入学に向けて、算数や漢字のドリルを本屋で買って一日に一時間くらいは毎日してました。

あとは入学後に必要な自由帳などを子供の好みのものを買いに行ったり、残りは普段どおりで時々外食やテーマパークに行ってました。[/su_box]

[su_box title=”パンプキンさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] まずは、小学校の入園準備をしました。入学準備は、体操服や上履きなど指定のものを販売店に購入に行きました。1番大事な名前の記入に時間がかかりました。下着やら服やら鉛筆一本まで全ての持ち物に記名しました。

まずは、小学校の入園準備をしました。入学準備は、体操服や上履きなど指定のものを販売店に購入に行きました。1番大事な名前の記入に時間がかかりました。下着やら服やら鉛筆一本まで全ての持ち物に記名しました。

また、私の場合は下の子の入園準備もあったので下の子の入園準備もしました。

あとは、勉強を毎日10分でもする習慣として、ひらがなドリルやパズルの様な簡単なものをやりました。

そのほか、スキー旅行や公園、スカイツリーなど観光にも行き、あっという間の春休みでした。[/su_box]

[su_box title=”らりあさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 次男の卒園前に三男が生まれたので、家でのんびり過ごしました。

次男の卒園前に三男が生まれたので、家でのんびり過ごしました。

生まれる前に小学校の準備も終わっていたので、特に入学に向けてという事はありませんでしたが、一度通学路を歩いてみました。

危ない場所や、車のよく通る場所での渡り方等を教えてあげました。[/su_box]

[su_box title=”ももさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] ひらがなや簡単な漢字などのお勉強を、知育玩具を使って行いました。

ひらがなや簡単な漢字などのお勉強を、知育玩具を使って行いました。

また、入学してお勉強が始まったら一日中遊んだりもできなくなるので、なるべく好きなことをさせました。

特にお絵描きが好きな子なので、自由に書かせてあげました。[/su_box]

特別保育・学童を利用された方

[su_box title=”ぴんく&グリーンさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 我が子が通っていた保育園は、卒園後、特別保育を実施してくれていたので、仕事のある日だけ、特別保育で預かってもらっていました。

我が子が通っていた保育園は、卒園後、特別保育を実施してくれていたので、仕事のある日だけ、特別保育で預かってもらっていました。

特別保育は無料だったので、本当に助かりました。

ただ、3月中旬に卒園式を迎え、特別保育の実施期間は3月末までということで、4月になってからは、仕事のときは、私の実家で見ていてもらいました。[/su_box]

[su_box title=”カメママさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 入学準備で、ドリルを買ってきて、やらせていました。

入学準備で、ドリルを買ってきて、やらせていました。

仕事をしているので、4月1日から学童へ通い、学童で1日2ページしてくる、という形でした。

初めはうまくできず、なかなか時間がかかったのですが、入学式前には、しっかり出来るようになっていました。

[/su_box]

[su_box title=”りこさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 学童に入れました。入学式前でも、学童は利用できます。保育園と違い、弁当を用意するのが、少し面倒でした。

学童に入れました。入学式前でも、学童は利用できます。保育園と違い、弁当を用意するのが、少し面倒でした。

他には、祖父母に預ける人が多かったです。少数派としては、兄や姉と一緒に家で留守番をさせている家庭もありました。[/su_box]

[su_box title=”yuimaruさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 卒園式から3/31までの期間は希望保育が受けられたので、平日は全てお願いしました。

卒園式から3/31までの期間は希望保育が受けられたので、平日は全てお願いしました。

ただ、4月に入ってから入学式までの間は希望保育もなく、祖父母も全員現役のため平日は頼れず、仕方なく私と夫とで交互に休みを取得しながら子供と一緒に過ごしました。[/su_box]

[su_box title=”かいままさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 保育園を卒園して、3月31日までは保育園に登園できました。

保育園を卒園して、3月31日までは保育園に登園できました。

しかし、4月1日から入学式までの間は、近くに住んでる祖父母に預けて、仕事へ出かけていました。

融通がきく職場なので平日に休みをもらえたので良かったです。[/su_box]

[su_box title=”おさるさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] パートで2時までの勤務でしたが、卒園式後は数日でしたので、シフトを休みにしました。

パートで2時までの勤務でしたが、卒園式後は数日でしたので、シフトを休みにしました。

4月からは申し込んでおいた学童に行かせました。弁当もちで大変でしたが、家で1人でいるよりは安心かと思い、初めてで不安でしたが行かせました。

新一年生もたくさんいたので、楽しく通ってくれて助かりました。[/su_box]

[su_box title=”osakanaさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 私がほぼフルタイムの仕事をしているため、3月31日迄は保育園に、4月1日からは児童クラブに平日は9時~17時迄行っていました。

私がほぼフルタイムの仕事をしているため、3月31日迄は保育園に、4月1日からは児童クラブに平日は9時~17時迄行っていました。

土日は学校で使うものを買い揃えたり、通学路を一緒に歩いてみたり、入学の準備をしていました。[/su_box]

[su_box title=”スーカーさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 当時職場で委託した保育園に預けていたので卒園式後3月いっぱいはそちらに通わせていただきました。

当時職場で委託した保育園に預けていたので卒園式後3月いっぱいはそちらに通わせていただきました。

4月から入学式までは学童へ。職場委託保育園とは違い、お迎え時間を気にしながら仕事しなければならなくなりました。[/su_box]

[su_box title=”かぐらさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 保育園は3月31日まで利用可能だったので31日まで保育園に行かせました。

保育園は3月31日まで利用可能だったので31日まで保育園に行かせました。

目が遠視だったので3カ月前に眼科に行き遠視のメガネをかけ続けた結果を見せに眼科に行きました。

後は下の子の入園式があったので一緒に行きました。それ以外の日は児童館が4月1日から利用可能だったので児童館を利用しました。 [/su_box]

[su_box title=”ゆづっこさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 卒園してからも、通常保育があったので、3月31日まで利用しました。

卒園してからも、通常保育があったので、3月31日まで利用しました。

4月1日からは学童保育に預けられたので、入学式まで預けました。お弁当を持参しなければいけなかったので、少し大変でしたが、助かりました。[/su_box]

[su_box title=”やまねこたんさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 3月いっぱいは、両親共に仕事をしているため、引き続き保育園に通いました。

3月いっぱいは、両親共に仕事をしているため、引き続き保育園に通いました。

卒園式以降に保育園に来ている年長さんは、半数くらいでした。みんな自宅に祖父母がいるみたいです。

4月に入ってからは、保育園がそのまま学童になっただけ。環境の変化や一緒に過ごす友達に変化はありましたが、見ている感じでは特にストレスなく保育園→学童に移行し、そのまま元気に入学式を迎えていたと思います。[/su_box]

両親に預けられた方

[su_box title=”みとママさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 夫婦揃って自営業をしているため仕事を休んで子どもと過ごしてあげる事ができませんでした。

夫婦揃って自営業をしているため仕事を休んで子どもと過ごしてあげる事ができませんでした。

両親や義理の母などに預け、保育園に行っていた時同様朝の9時から夕方5時までは見てもらいました。

そして私が早く仕事を切り上げ5時にはお迎えに行き、通常通り一緒に過ごしていました。[/su_box]

[su_box title=”みぃさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 私自身平日は仕事をしております。自宅の目の前に主人の実家がありますので、朝から夕方まで預けます。

私自身平日は仕事をしております。自宅の目の前に主人の実家がありますので、朝から夕方まで預けます。

習い事も週2回していますので、送りはお義母さんやお義父さんにお願いして、私が仕事終わった後お迎えに行くという日々でした。[/su_box]

[su_box title=”あやはなさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 夫婦共働きの為、義理両親と実両親に預かってもらいました。

夫婦共働きの為、義理両親と実両親に預かってもらいました。

遊びが中心ですが、スイミングスクールに通わせていた為、スイミングスクールへ行ったり、ひらがなの勉強をさせたりしていました。

昼寝はしないようにして、小学生になっても困らないよう、規則正しい生活を心掛けました。[/su_box]

実家に帰って過ごされた方

[su_box title=”まみさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 私の家では、長期休みのときは私の実家に帰る習慣があったので、卒園式後の春休みもそうやって過ごしました。

私の家では、長期休みのときは私の実家に帰る習慣があったので、卒園式後の春休みもそうやって過ごしました。

また、幼稚園では遊ばせてばかりであまり勉強をさせていなかったので、ひらがなをかけるようには練習させました。

それ以外は幼稚園の時の長期休みと同じように過ごしました。[/su_box]

[su_box title=”かまちゃんさん” box_color=”#daf4fd” title_color=”#3e3e3e” radius=”5″] 子どもと一緒に実家に帰って実家の近くの公園や遊べる施設などで遊ばせました。

子どもと一緒に実家に帰って実家の近くの公園や遊べる施設などで遊ばせました。

また、勉強の方も不安だったこともあり、自分が子どもに色々と教えたり、色々な体験、勉強が出来る施設などに行き体験させました。

あまり、心配になると子どもには伝わりやすいので、なるべく自由にさせたと思います。[/su_box]